從社會、客戶、股東、員工四個層面實現均好發展文/寧高寧 |

|

——寧高寧董事長在2019年高層戰略研討會上的關閉講話 真正做到有一個大目標,真落實、真執行、真學習,形似神也似

這三天的研討、學習、對標,總體來講,我覺得很好,超出了一開始對這個會的預期。標桿管理是一種切入方法,其實也可以從戰略、人力、財務等角度切入。通過標桿管理,我們對公司管理進行了全面的反思。 一開始,感覺有點像盲人摸象,對標對象還挺復雜的;慢慢深入下去,感覺更加千頭萬緒、錯綜復雜, 各方面都覺得有些問題,但是問題具體在哪兒、邏輯關系是什么,什么最重要,沒太搞清楚;到要找差距和行動的時候,又遇到了困難,從哪兒開始,先做什么,有點像老虎吃天,不知道如何下手,每個組不太一樣,組與組之間也互相交流和討論。 等到今天上午的小組匯報,各有千秋,也有很多差別,但是基本進入到了庖丁解牛的階段,掌握了大局,也掌握了細節,整個過程是一個無意之中逐步到了相對比較統一的階段,統一了很多語言。 這有點像王國維在《人間詞話》中提到的三重境界,一開始是“昨夜西風凋碧樹。獨上高樓,望盡天涯路”;后來是“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”;最后是“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處”。 我希望把這三天的討論凝練出一個東西來,每個組的表達方式和重點都不太一樣,但實質是一樣的。剛開始討論的時候大家都提巴斯夫,最后在展示的時候,巴斯夫提得少了,比較抽象了。我們還是得有一個模型式的東西,這個模型就是把要素列出來,把要素的相互關系、相互作用列出來,這是一個整體的、系統的東西,互相之間都有聯系。就像一個機器,不能少一個螺絲釘。這樣,通過一個新的思維過程,我們可以得到公司管理的一種方法。每個人知道這個方法后,找到自己的位置在哪兒,做的工作是為什么,同時要明白如果自己的工作做不好,即使別人做得好也不太行,因為這個機器是個完整的、相互作用的。比如,銷售做得很好,安全出問題了,公司也不行。

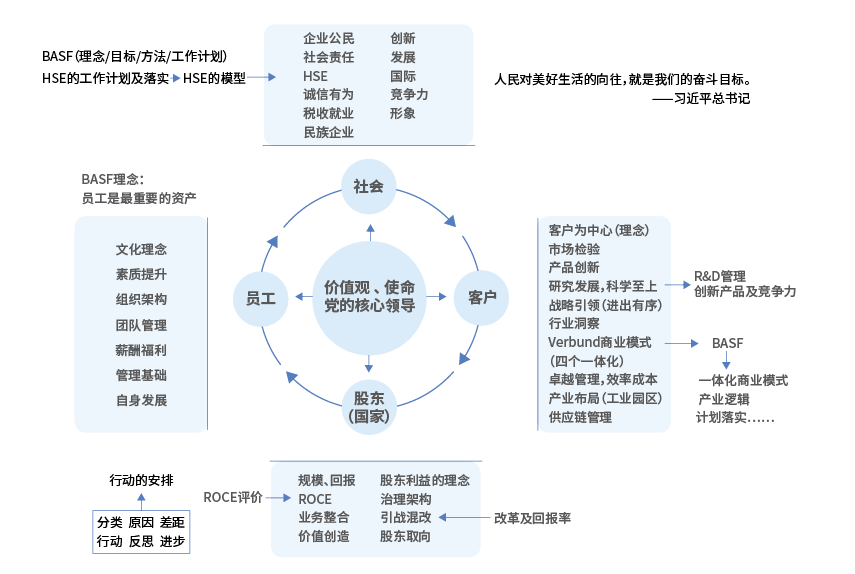

在大家研討的基礎上,我把這個模型畫了出來,這個模型綜合了之前所有的圖,試圖用它凝練出所有的要素,并揭示其中的邏輯關系。由于時間倉促,這個圖還有待優化和補充。 模型的最中央是核心團隊的出發點,包括價值觀、使命和黨的領導,這些不是今天討論的重點,但一定是所有問題的出發點。公司的使命和個人的訴求并不矛盾,但也不完全一致。如果道德要求距離人性太遠,是難以落實的;如果完全一致,那么人性中惡的部分就難以受到約束。 模型的外圍是四個部分:社會、客戶、股東、員工。人類社會誕生企業這種組織形式,其目的是讓生產更有效率、讓人們生活得更好。雖然我們今天不討論價值觀和使命,但企業最終目的就是為了社會好、客戶好、股東好,因為我們是國有企業,有相當一部分是代表著國家,國家好,股東好,最后一個是員工好。 這四個如果按順序說,應該從社會、客戶、股東、員工這么轉起來。大家可以從這四個角度理解對標,這四個角度就是一個企業存在的目的,教科書也是這么寫的。但今天,我們不是抄書,也不是誰強迫我們接受,而是我們經過研究討論,發現應該從這個角度去看問題。 如果把“有社會責任感,要給員工提供更好的工作條件……”這些話單獨寫到另外一張紙上,由于沒有邏輯關系在里面,人們講完以后就會忘掉,也沒法放到大體系里面來理解。而一旦把它們放到一起,有邏輯關系了,你會發現這個模型里面漏掉任何一個因素,其他部分都會受影響。 我們提到均好性、持續性,提到國際領先的企業幾十年以來持續進步,而中國企業能活五年、十年已經不錯了,過去這一兩年幾乎每天都有大企業出問題。這個社會并沒有大變化,他們怎么就不行了?中國這種例子太多了,而且這些企業都是上百億的企業。為什么巴斯夫可以做到穩定性?因為人家可以做到均好,從而實現穩定增長,這就是差距。當然,均好也會帶來問題,就是太慢,太保守,創新不夠。不過,這也只是有可能,并不是必然。 巴斯夫沒有畫這張圖出來,但是它心目中一定有這張圖,所有工作的行為、規范和著力點基本都在這四個方面。

第一,社會。 做一個有社會責任的企業公民,目前成了企業經營的最高境界。這個理念和目標在很多企業,特別是比較大型的國際化企業里,幾乎是第一位的,超出了股東,超出了員工,超出了一般盈利。 這其中包括很多內容:企業公民、社會責任、HSE、誠信、稅收、就業等。此外,我們還是個民族企業,民族企業應該有一點民族性。我在達沃斯參加一個討論電訊的會議,深受觸動。大家全在談5G,全部人都承認華為領先,而且領先一年到一年半。其中一個美國公司發言,認為下一步世界可能只有兩個系統,一個是歐美系統,一個是中國系統,但沒有任何對華為技術的分析和評價,就覺得歐美系統不可能使用中國系統作為一個基礎設施。我覺得這些人沒救了,他們當時說的所有的自由貿易、國際化,所有的知識、技術都是為了他們自己,當不是為了他們自己的時候就全變了。 說到社會責任,我們必須是很高尚的一群人,道德情操非常高尚,目標非常遠大,社會責任感強,對社會的關愛非常重,自我使命感很強。同時,HSE要管好,稅收也要好。 在討論過程中,大家在大的系統里面又畫出了很多小的系統,大模型里面套著小模型,還有落實行動計劃。這里面的創新發展、國際化競爭力、企業形象都可以變成一個社會責任問題來看。 習近平總書記說,人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。當你發現企業里的人非常高尚、對社會作用很大,人們對美好生活的向往和追求的實現,是通過企業努力來實現的,這對企業自身來說,無疑是令人振奮的。 我希望,今天這個模型的起點也是我們今后開展工作的起點,勇于承擔社會責任,雖然說起來比較虛,但不做這個工作就不會持續發展,就會不斷受到挑戰。巴斯夫的董事長說,巴斯夫最大的成績就是比較高的回報率和比較低的排放率,學巴斯夫這個是第一位的。

第二,客戶。 客戶就是市場,這是最終檢驗我們的一個關口、一個標準。這一關過不去,企業肯定要完蛋。先有觀念,再說行為,客戶這方面也是一樣,我們要先樹立一個理念,即“以客戶為中心”。從這個理念出發,可以延伸出市場檢驗、產品創新、研究發展、科學至上、戰略引領、行業洞察、一體化商業模式、卓越管理、效率成本、產業布局、供應鏈管理等多個方面。 其中,戰略引領包含兩個層面。第一個層面是公司資產組合戰略,即進出有序、行業洞察,也就是不斷調整資產組合,不斷適應市場對行業的需求;第二個層面是企業競爭戰略,比如說一體化,行業確定之后可以做一體化、降成本、做研發、做好產品,這些都是企業競爭戰略。 關于一體化大家這兩天討論很多,巴斯夫的一體化戰略就做得很好,路德維希幾乎占了巴斯夫的一半,巴斯夫中國占巴斯夫全球的百分之十幾,在中國他們要再建一個升級版的路德維希港,100億美元預算,2026年要建成。一體化包括了產品、研發、市場、信息、資產組合一體化,具體來說,上游、下游怎么做,銷售怎么做,研發怎么做,生產上下游、銷售渠道、研發怎么聯合,信息系統怎么聯合等等,在這里面就有價值創造,協同效應也就出來了。 這次我們討論比較多的是業務整合問題,業務整合絕對不是簡單相加,一定是化學整合,不是物理整合,一定是發生了化學反應,產生有機聯系,不是簡單的相加,這是一個新的商業模式。 今天上午,金融和地產組也運用這些方法很好地分析了自身,逐步形成很多很好的管理方法。一法通,萬法通。企業管理的方法都是相通的,真正領會把握了,去做其它行業也照樣可以,邏輯是一樣的。 關于產業布局,我們之前討論產業園區的出發點往往是安全問題,覺得產業園區投資很大、不好管理。但通過討論,我們越來越明確產業園區的確有一體化的技術邏輯、效率提高、戰略創新在其中。未來,隨著小型化工企業的逐步關停,安全管理水平高、產值高、技術水平高的化工園區將成為趨勢。 今天的分析,為我們下一步怎么做帶來了很好的理念和方法,等到明年這個時間再開會,我們會針對每一個點形成反思和行動。比如行業洞察怎么做?可能會把當時涉足的所有行業都列出來討論,再去看這個行業我們還需不需要,是需要擴大或減少,以及要去投資什么新行業。 過去我們的投資有很多是相對被動的,別人想賣給你,你再去買,這叫投行驅動型的投資,投行做一個牽線搭橋的角色。至于這個資產是不是符合我們的戰略、符合市場,發展趨勢如何,這些就不一定了。這就是一個機會性的投資,我們試圖把它搞成戰略性投資。而下一步,我們將主動進行戰略型投資,大方向確定了、行業確定了,我們主動找到他們去購買,或者自己干。 從客戶本身來講,MBA所教的大部分企業管理課程都在這兒了。但這里面也有我們對標巴斯夫著重提出來的幾點,這里面可以根據重要性進行排序,并制定落實方法,做好這個模型后,以后每年過一遍,什么地方漏了,哪些還沒做好,我們就心中有數了。 第三,股東。 股東,在管理課程里講得比較少,大多不把它當成管理邏輯的一部分,但股東這點對我們來說很重要,因為國家、所有制的要求幾乎決定了我們所有的行為。 作為國有企業,國家是大股東,當然也有小股東、合資股東。股東利益包括了規模、回報、ROCE(已動用資本回報率)、業務整合、治理架構、引戰混改等諸多因素。我再次強調ROCE這個概念,它體現了占用的社會資源。特別是國有企業,幾乎所有占用的錢都可以被認為是資本金。 必須把國家利益理念樹立起來,我們就是放牛娃,這頭牛是國家的,不是你的,你把牛放好了,你可以喝杯奶,但不能吃肉,你吃肉就要把牛殺了。要意識到企業不是個人的,當我們做的時間長了,企業做得比較成功了,很容易認為這個企業我說了算,不是這樣的。不要說中國企業,國外企業也不是。必須首先把打工者的身份踏踏實實地定下來,可以試圖改革這個體制,對打工者有更多的激勵,從而使公司發展得更好一些,但是不可以違背、跨越、損壞這個規則。 就我們來說,第一要做好企業,提升ROCE,知道自己和巴斯夫的差距,知道一個好企業是有這個要求的;第二,希望通過引戰、混改,讓股東取向更市場化一些,但最終的目的還是要達到規模、回報率、ROCE這些目標。我一直講,出資入評價里面,對與歷史比的絕對數比較重視,實際上回報率是最重要的,我們自己必須清楚。 如果我們在同行業沒有新的資本進入,如果回報率持續變低的話,有一天一定會完蛋,因為回報率高代表著創新投入和股東支持。頭兩年回報率低沒事,如果每年都低幾個百分點,別人做投入,而你沒有,過幾年就不行了。巴斯夫的財報就非常明確,它的回報率在不斷提升,當然也有下降,比如它買了拜耳種子業務以后就下降了,因為買的比較貴被攤薄了,第一年業務也不太好,這個反過來講是一個戰略引領的東西,必須在很快的時間之內恢復好,這才叫成功。當然,這里面也有很多小循環,比如ROCE這個循環應該說清楚。 第四,員工。 這個模型雖然把員工放在最后,但是員工作為企業經營要素里一個非常根本的要素,幾乎是企業效率管理過程中第一位的。一個企業如果能夠讓員工真正從心底認可理念、使命、戰略、經營方式,對員工的評價出于公心,員工完全將企業利益和自身利益聯系在一起,這就是企業與員工關系的最高境界。 當然,有的企業管理員工靠嚴苛的紀律、打卡等,這在發展的某個階段可能是需要的,但這樣管理的員工不會有創造力。員工是最重要的資產,企業必須要有這個理念。過去大家把員工當作企業資產負債表上的負債來看,因為應付未付工資放在負債項下,但實際上員工是資產,而且是伸縮性和潛力最大的資產,也是最難評估的資產。公司的成功就是因為員工的成功。 但是如果只有員工,體制不對、戰略不對,企業也成功不了。這個模型里任何一個要素不能獨立決定企業成功與否,這幾個要素要呈現均好性。可能什么地方都具備一些,但是某些地方弱一些,也會有一定成功,比如員工很好,大家很努力,但體制不太好,激勵機制不太夠,企業可能不在理想狀態,但是也可以生存,也可以有一定程度發展,我們把它發展成都是均好了,就要去改革。因此,對這些要素中出現缺陷的地方,要有專門的人和隊伍去改革和改善,否則會連累企業整體發展。 員工方面,第一是文化理念。企業文化這個事說得很多,重要性很高,但是大家抓不著、摸不著,不知道什么是企業文化,也很難去建立這個企業文化。企業文化是員工發自內心的東西。我以前寫過一篇小文章,說企業文化就是散了會以后,員工在走廊里說的話。比如今天開會結束后,路上大家坐在一塊兒,有幾個反應:第一,完全不提今天的會,高高興興回家;第二,發牢騷,抱怨會議沒用;第三,繼續爭論這個會,這應該是最好的反應;第四,稱贊這個會太好了,這是完美的反應,但是不太可能。認為會議的內容有對的地方,也有不對的地方,還希望繼續爭論,這就很好了,這就是好的企業文化。 從這點來講,我們大家必須發自內心地從公司使命、理念和戰略出發思考問題,重視每個員工的利益,發揮每個員工的作用,共同打造公平、包容、陽光、透明的企業。 公正已經成為當代社會一種宗教式的信念,現代哲學家、哈佛大學教授John Rawls寫過《正義論》等相關影響深遠的著作。大家發現,公平、公正成為當代社會比宗教、比任何教育都要影響人們更多的一種思維。每個人在公司的職務不同,不可能都當董事長,這沒問題,結果不一樣不怕,過程的不公平是問題。如果在一個公司里,公平性受到根本挑戰,做事情不是出于公心,這個公司就完蛋了,文化變壞了。這里面最重要的是一把手和領導班子。 有人說企業文化就是一把手文化,不太正確,但是一把手一定是一個對外影響力最大、放射性最強的一個人。從這點來說,員工共同的行為形成企業共同的文化,企業文化就是一種可預期的員工行為。 這次會上關于領導團隊的素質、高素質的員工隊伍大家講了很多。我們這一代人如果按照既定的戰略走下去,只要看準了往前走,認可價值觀和理念以后,會發現這樣做對員工最好,對公司也是最好的。人的素質提升一定是從員工早期選擇到提拔、評價、考核里,用一個公平、公正、科學的標準來服務戰略,員工素質慢慢就提升起來了。 組織架構大家講了很多,管理方式是戰略管控型還是資本管控型、運營管控型,這個可以研究。把組織架構拿出來,團隊、薪酬福利,建議每個人拿出來更細地去比較和優化,對不同業務在不同時期有不同的管理方式。 還有很重要的一點是員工的成就感和個人發展。員工有職業生涯,我希望員工在公司工作,不僅僅是養家糊口、掙點工資,而是工作一段時間后不僅技能得到提升,他的理念、認識、對公司管理的洞察、理解都得到提升,變成更好的一個人。 我們必須這么做,才能保證整個公司運行好。每一個因素都是大氣層里面的因素,不能像盲人摸象,抓到什么就搞什么,搞完了,可能有小作用,大部分沒作用,因為會被其他因素掩蓋掉。如果戰略錯了,再激勵也沒用。如果HSE沒有做好,再去搞節約成本也沒用。企業的難處和對企業經理人要求的難處就在于它的多元性和均好性。 今天我們盡量去把各個要素在復雜的系統中逐步分類,找原因、找差距,有行動、有反思,才有進步。如果明年我們再來看這張圖,或者再來看這個會,一定會有所提高,而且會把這個圖畫得更簡潔、用得更熟練,用不著這么復雜,但每一個系統運營得更順暢,這就是逐漸進步的一個過程。 我們可以在每個層面上都對標,對完了以后,每個人都有行動。如果可以把這個模型數字化,通過對差距打分進行比較,一年一年比,比完以后看看分值是不是接近了,比如我們的專業性,公司的專業化,比如公司的不良資產,盈利比較低的資產,我們怎么在進出有序上體現出來?如果我們說了、寫了、討論了、講話了,都挺好,明年來了以后還一樣,啥也沒干,我們就沒有希望了。 聽完大家三天的討論,我盡量把大家提到的相關要素攏到一起,形成這樣一個有著內在邏輯關系的模型。希望下一步能夠優化它、修改它,這是我們要往前走的管理模型。我們可以加更多的要素,可能會拋開巴斯夫,但是現在還要有,還要去比較。 三天的會就要結束了,給我們帶來一個關鍵的啟示就是對標思維非常重要。以后我們無論做什么事,都必須有一個坐標體系,好還是不好,不要自己說。未來不管是大問題還是小問題,都可以拿坐標體系來看。我們出一個新產品,就要看看占有率、回報率、利潤率和競爭對手比是個什么情形。從對標思維開始,對標以后找原因、找差距、找行動,不斷進步,每年有一個小進步就不錯了。基于對標思維,要反思戰略、文化、激勵體系等等,所有的都要去反思,都有小系統,將來我們會反思得比較簡單一些,不用這么復雜,因為有數據了,大家比較熟練了。 下面就要分頭落實。這次會議研討的成果要形成一個決議,希望大家能夠去落實、執行,真正做到有一個大目標,真落實、真執行、真學習,形似神也似。在對標的基礎上看到合作伙伴或者競爭對手成長的過程,從中得到一些啟發。 有了文件以后,還要有推動的機制,我不想把它變成一個職能部門的東西,落實一定是在每一個專業公司、事業部里面。不管是分到事業部還是專業公司,應該有一個全面對標體系。大家回去以后可以列出五個、八個行動方案,然后去做,這是會議最大的成績,希望大家能夠再細化,主動去落實,真正把這個東西變成一個工作方法。 我在中糧的時候有個標桿管理八步法,標桿管理是很好的一個工作抓手,要把它作為工作的一個思路,如果使用習慣了的話,下一步做預算以及任何投資計劃等都會和別人去比,標桿最難的東西是收集資料,收集人家怎么干的。 大家想象一下,如果沈陽院出一個像“寶卓”一樣的產品,能夠通過先正達、安道麥等渠道,以及通過我們國內的系統向全球賣出幾十億美元,這就是真正發揮了中國人聰明才智的研發,相對低成本的研發,用杠桿的國內市場,那是一個什么水平,這是我們的理想,產業鏈是全球性的,公司是全球性的,而今天我們可以發揮創造性的空間,被迫的也好,因為資產組合帶來的也好,比巴斯夫歷史上經營的東西都要大,下一步我們就按照這個思路,持續、有力、不斷地推進它,最終能夠很快地接近世界一流企業的經營管理理念、水平、系統,上到一個真正的軌道上來。 中國市場給了我們一個更大的空間和市場,巴斯夫能來發展,我們也能發展,我們有自己的優勢和潛力。我們把管理系統搞順了,也虛心向人家學習,Benchmark to Learn,不斷向它靠近。 (根據錄音整理節選,未經本人審核) |

建議(1024*768) IE7.0以上瀏覽器瀏覽本站

建議(1024*768) IE7.0以上瀏覽器瀏覽本站