為美麗中國打造環境新銳文/崔 焱 |

|

作為國內率先投入到工業環保領域的大型國有企業,中化環境打造了一批標桿示范工程,提出并積極推進環境科技服務生態圈的構建,已經基本實現“三年做強”的戰略目標

金融事業部副總裁 2017年,中化集團確立“以石油化工為基礎、以生命科學和材料科學為引領、以環境科學為保障的世界一流綜合性化工企業”的創新發展戰略,環境保護成為集團積極布局、加快培育的四大戰略性新興產業之一。 中化環境作為中化集團發展環保科學的業務平臺,自2018年9月由中化節能環保增資更名以來,在“科學至上”理念指引下,始終圍繞集團發展戰略,以保障提升主業、服務工業企業,建設美麗中國為使命,積極探索、變革創新,著力解決中國工業環保的痛點和難點問題,為工業園區和工業企業提供全生命周期綜合環境服務和系統解決方案,致力成為“全面權威工業環保專家”。 三年的探索,中化環境快速成長,從無到有,圍繞環保產業鏈已經基本建成四大業務能力平臺,初步形成涵蓋廢水處理、固廢處理、土壤修復、大氣治理和環境監測的業務布局,營業收入從2018年公司成立之初的1.1億元增長到2020年的12.2億元,實現11倍增長;從2018年增資更名以來,2019年即實現盈利2600多萬元,2020年凈利潤將達到7500多萬元,同比實現3倍增長;公司資產規模從2018年5.1億元增長到2020年17億元,目前控股10家分、子公司。作為國內率先投入到工業環保領域的大型國有企業,中化環境打造了一批標桿示范工程,提出并積極推進環境科技服務生態圈的構建,已經基本實現“三年做強”的戰略目標。 直面痛點謀定位 要實現中華民族偉大復興的中國夢,就必須建設生態文明、建設美麗中國。黨的十八大以來,黨中央對生態文明保護、打好污染防治攻堅戰作出全面部署,生態文明建設和污染防治工作取得了歷史性的進展,但成效并不穩固,生態文明建設還有不少頑瘴痼疾要治,尤其是工業環保領域的污染防治工作還面臨起步較晚、行業標準體系不夠完善、自主創新能力不足、專業人才匱乏等種種挑戰。 挑戰即機遇。中化環境依托集團,尤其是兩化整合后的產業優勢、技術優勢和人才優勢,聚焦“工業園區、工業企業”,創新環保技術和業務模式,順應環保行業發展模式轉變的大趨勢,確立了旨在建設工業環保行業引領性業務發展平臺的目標,為美麗中國貢獻中化力量。

山東大成農藥土壤修復項目 融合創新促蝶變 通過深入分析行業發展現狀和趨勢,中化環境通過融合創新,圍繞“平臺搭建、能力建設、機制創新”實現了從無到有、三年做強的發展目標,走出了符合自身稟賦特點的發展道路。 一是以組織融合為牽引,搭建業務發展平臺。中化環境從2018年40多人的團隊發展到目前600多人的公司,組織的深度融合發揮 了重要牽引作用。 第一,通過“項目制”管理模式,建立起快速響應客戶需求的管控系統。新并購公司與中化環境建立了資源共享、能力共享、運營一盤棋,圍繞項目全公司組織資源、高效協同的機制。近三年來,中化環境共開展咨詢、設計、工程總包、運營調試等環保服務項目超過400項。 第二,利用統一人才發展機制促進人才全面融合。中化環境堅持“以員工的全面發展推動企業高質量發展”理念,在兩年時間內,分階段搭建了統一的員工雙通道發展體系,新并購企業的員工也一視同仁地被納入該通道體系。截至目前,公司完成了各專業條線的T4評審和T1-3職級認定,并建立起相配套的薪酬體系;圍繞組織融合,搭建“2212”人才發展培訓培養體系,管理團隊“鑄劍研討班”、員工“厲兵融合班”等培訓方式促進了人才的全面融合。 第三,依托企業文化建設打通組織融合的最后一公里。通過全員大討論、發布文化手冊、融入管理體系,形成了中化環境“以客戶為中心、以奮斗者為本,創造價值、追求卓越”的價值共識。通過建立統一的企業文化建設機制,強化企業文化建設的黨建引領作用,快速促進了新并購公司的價值認同和文化融入,增強了文化凝聚力和向心力。

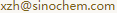

通過深入的組織融合,中化環境已經初步搭建起以中化環境科技公司、揚州化雨、阿拉爾艾特克、江蘇宿遷、遼寧阜新為代表的廢水處理業務平臺,運營規模達到10萬噸/日,建設了揚州化雨二期、瑞盛芳綸、江蘇輝豐等重點項目;以上海環信、沈陽中亞、濰坊京泰、寧夏宸宇、安徽阜陽為代表的固廢處理業務平臺,運營規模達到20萬噸/年,建設了遼中、京泰、泉化污泥等重點項目;以上海圣瓏為代表的土壤修復業務平臺,創新污染場地修復模式,提供一站式解決方案,截至目前合同額已經突破10億元,建設了四川張化、西南藥廠 、淄博大成等重點項目;以中化環境科技為主的大氣治理業務平臺,擁有10余項業績,建設泉州石化乙烯和煉油改擴建廢氣焚燒項目、江蘇瑞恒一期VOCs工程綜合治理項目。 二是以技術創新為支撐,構建創新能力體系。堅持以市場需求為導向、以科研成果產業化為目標,形成戰略引領和創新驅動有機結合、研產服密切協同的創新機制。 目前,中化環境已建立起“1+3+N”內部創新模式和依托與高校、技術公司、產業基金等合作的對外開放創新體系。公司持續加大科技研發投入,從公司成立之初投入1416萬元到2020年的5800多萬元,增長4倍,保持年均106%的增長率。科技創新取得初步成效,目前擁有79項專利,其中濕式催化氧化、臭氧催化氧化、污泥干化焚燒、污鹽資源化等多項自有技術國內領先,帶動了濰坊京泰污鹽資源化項目、大連中觸媒、江蘇輝豐和寧夏瑞泰項目等多個項目落地,依托重金屬穩定化專利技術獲取的貴州天柱項目合同額達3.8億元;帶動中化環境各項資質快速升級,目前擁有水污染防治工程甲級、大氣污染防治工程乙級、固體廢物處理處置工程甲級、環保工程專業承包一級等多項資質,有效支撐了公司業務發展;促進建成了一批示范性項目,揚州化雨項目入選“生態環境部工業園區第三方治理典型案例”。 三是以改革促發展,推進機制創新。以激發組織活力為目的,中化環境實施人才領先戰略。首先,堅持以德為先、用人所長,吸收來自五湖四海、不同背景和專長,具有投身祖國環保事業情懷的人才。截至目前,75%以上的人員都是近兩年從不同企業吸引到中化來的,如今的公司業績證明這支“環境鐵軍”是有凝聚力和戰斗力的。其次,堅持多層篩選機制,設置試用期中期評估和試用期評估,全方位評估確保篩選出公司真正需要的人才。 為進一步激發出全體員工的干事創業激情,公司還逐步建立起了系統的激勵機制。以創造價值為導向,圍繞業務價值鏈條核心環節,建立并實施“創業合伙人制”“項目收益分紅”“項目跟投”“市場開發激勵”“設計人員工時制”“工程人員GPS激勵”,設立“技術創新激勵基金”,配套建立“干部容錯糾錯機制”。機制的創新有效激發了員工的工作熱情和創業激情,為干部的擔當作為提供了保障。 三年時間,中化環境的業務從起初的東北和江蘇個別項目跨越進入全國市場,通過“專業+區域”布局,結合正在籌劃的兩化重組戰略和業務布局,在全國主要省份都已開展項目。 2020年5月,中化環境入選國家“科技改革示范企業”,成為204家國家科改示范企業之一,這將在公司治理、市場化選人用人、激勵手段、創新動能等方面給予公司更加充分的施展空間,中化環境將借勢深化改革,以改革促發展,進一步激發組織活力,將政策紅利迅速轉化為經濟和財務紅利。 構建生態展未來 “十四五”即將拉開序幕,未來的五年將是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年,生態文明建設和污染防治工作意義更加重大。中化環境將繼續把握大勢,科學謀劃,乘勢而上,打好公司“十四五”第一槍。 公司將以“價值共創共享”理念構建環境科技服務生態圈,創新環保行業發展模式,協同在環保產業“價值鏈”中能提供價值的參與者為環保服務提供全鏈條的完整服務,著力打造成為工業環保領域推動行業發展完善、參與標準規范制定及運作,推動環保行業不斷創新發展的“生態型企業”。 未來五年,中化環境將以技術為支撐,以數字化為手段,通過技術工程化、技術裝備化,全面提升EPC工程能力、投資及運營管理能力,為工業園區提供全生命周期綜合環境服務與系統解決方案,同時為農業有機固廢處置提供綜合解決方案。 中化環境還將努力實現同時做強、做大。2025年,營收要實現100+億元,利潤要實現10+億元,資產規模將130+億元。 乘風破浪潮頭立,揚帆啟航正當時。面對發展新機遇,中化環境人將堅定信念、直面挑戰、勇往直前。“擼起袖子加油干,一張藍圖繪到底”,為建設美麗中國打造起環境新銳、中化新銳。 |

建議(1024*768) IE7.0以上瀏覽器瀏覽本站

建議(1024*768) IE7.0以上瀏覽器瀏覽本站